|

|

ロラとロルの神様さがし

――前篇:聞き取り調査――

朗読・michiko

朗読・michiko

11:温暖化と寒冷化

ロラたちが、ライチョウのヒナのカロに会ったのは、山の中腹で、山小屋が向こうに見える林の空き地でした。カロがちょうどお母さんのドナになにか言いかけた時、アー、ウァーと細い鳴き声がどこからともなく聞こえました。カロはうれしそうに林を見て、「プラおばさんだよ、きょうはなにを持ってきてくれたのかなあ、楽しみだなあ」と言います。お母さんのドナさんはでも、まだ少しとまどった様子でした。

|

| アオバトのプラが飛んでくる |

林から飛んできたのは、きれいなエメラルドグリーンの翼を広げた、アオバトでした。すうっとロラたちのいる草地に降りると、「あら、ひかりのこどもさん……」とつぶやいて、ていねいに一礼します。キビオが紹介しました。キビオとそのプラさんというアオバトは、顔見知りだったようです。ホシ君とは初対面でした。プラおばさんはあいさつが済むと、足でつかんでいたなにかをカロの前に置きました。赤い小さな実と、紫っぽい実です。

「あ、秋グミとサルスベリだね。とってもおいしいよ。」

キビオも「秋はベジ」の小鳥さんなので、ごくりとなまつばをのみこみました。カロはもうつまみはじめています。「おいしいよ、お母さん」と言うと、お母さんのドナさんもおそるおそる、一つサルスベリをつまみましたが、ちょっとしぶかったみたいで、目を白黒させています。でもどうにか呑み込みました。プラさんが首をちょっと横にふりますと、小さなふくろが現れたのでキビオたちはびっくりしました。そこにグミとサルスベリの実がぎっしりつまっているのです。よく見ると、それはホオズキの網袋なので、二度びっくりしました。袋の中身を草地にざっとあけて、にっこり笑います。

「さあ、みなさんもどうぞ。」

キビオとホシはよろこんでごしょうばんしました。ロラとロルも「見て、味わう」あの方式で、たっぷり秋の実りを楽しんだのです。

お食事中にでも、キビオとホシはちょっと居心地が悪くなりました。といいますのは、山小屋に続く林の木立から、人影が見えたのです。年配の登山客のようで、小鳥さんが好きなのでしょう、小さな双眼鏡でじっとこちらを見ているのです。細身の優しい顔をしたおじいさんで、いかにも山登りに慣れた感じでした。そこにいるのは、その人一人だけです。キビオはその時はきんちょうしたのですが、あとから思い出しておかしくなりました。わたしにこう言ったのです。

「だって、キビタキのボクでしょ。ホシガラスのホシ、ライチョウのお母さんと子供、そしてアオバトのプラさん。それがなかよく秋の木の実をつまんでるんだもん。それはもうバードウォッチングのきせきっていうか……」

ロラも笑います。

「それにわたしたちもいたよ。」

「でも見えなかったんじゃないかな。」

これはロルの意見です。キビオはでも見えてたみたいだと言いました。たしかに山登りが好きで、これからわかるのですが、野鳥保護をずっとやってきた方のようですから、「ひかり」はやはりこころにすみついていると思います。つまり……童心の「ひかり」です(それが可視化されたのが「ひかりのこどもたち」だということが、ついさいきんになって、わかってきているようです)。

林の空き地にもどりますと、キビオたちのきんちょうは、すぐ解けました。プラが「あ、会長さんだ」とカロたちに言って、少しのびあがり、首を左右にふって見せたのです。空のホオズキ袋はまだ首にかかっていて、それも左右にゆれます。その人はわかったよという風に軽く右手をあげました。お母さんのドナも、ていねいにあたまを下げます。カロはと言えば……「あ、おじいさんだ、あいさつしなきゃ」と言って、ぴょんぴょんとジャンプしました。おじいさんはわかったよという風にうなずきます。それからまた手をふって、その手の指を鼻の上にあて、山小屋の方をさしました。煙突からかすかに煙があがっているのが見えます。つまり……他に登山客が来るかもしれないから、気をつけて森に帰りなさいということみたいです。またちょっと手をふり、ゆっくりと林に入って見えなくなりました。

「なんか……やさしそうな人ね。」

ロラがこう言うと、カロは「そうだよ、ボクたちのいのちの恩人だよ。野鳥保護の会長さんなの。本山さんっていう人。えらい学者さんで、フィールド専門。」

ロラとロルは顔を見合わせて、にっこり笑いました。つまり……いままさに二人は、「神様さがし」のフィールドに熱中しているからです。この時です、お母さんのドナさんが、とつぜんわっと泣き出したのです。そして「わたしのせいで、みんな死んだの……わたしのせいで……無理にでも箱に入れれば助かったのに……」と言うのです。

「でも、こうしてぼく元気に生きてるよ……おかあさんのおかげだよ。おかあさんと本山さんとプラのおかげ……」

カロもうなだれて、お母さんにからだをすりよせます。プラさんは、ドナさんの肩をやさしくだいてあげました。

ドナさんのすすりなきはしばらく続きました。キビオたちは事情はわからないなりに、とても悲しいできごとがつい最近あったように感じましたので、もう木の実を食べるのもやめて、じっとお母さんを見ていました。

お母さんがようやく泣きやむと、カロは「話していい? ロラたちの調査に少し関係してるよ」と言います。お母さんはうなずいて、「じゃあ、わたしが話すから」と言いました。それからとぎれとぎれに、その最近の事件を話してくれたのですが……それはたしかにとても悲しい事件でした。

まず本山さんは、ここいらの野鳥を長年研究して、自然保護の必要を強く感じ、まずアオバトの数を増すことに成功しました。それはプラさんが教えてくれました。

「もともとね、人間たちは……こわい話だけど、わたしたちを食べてたの。とってもおいしいんですって。まあ、ほんと?と言うしかないけど……」

プラさんはコロコロと笑いました。笑うとクチバシのわきにえくぼができて、とてもかわいい人です。それでそのあと、一応保護鳥になったのですが、密猟が絶えません。また本山さんが保護の会をつくって、禁猟を徹底させたそうです。

「でもね、夜わたしたちの鳴き声で眠れないとか、住民が言い出したり(もちろんウソよ)、にせの学者が、もうこれからはハトの害のほうに注目すべきだとか言ったりして、大変だったの。それをひとつひとつ本山さんが〈学問的にけんしょうして〉しりぞけていって下さったの。やっぱり科学よね、事実とフィールド、そしてきゃっかんてきなけんしょう、それしかフェイクニュースにたいこうする手段はないと思う。」

プラさんはきっぱりした口調で言います。ホシは、このひとは、ひょっとして娘さんでも育ってたら、りっぱな「りけじょ」にするつもりかなとかチラと思いました。

「それでね、わたしたちの次がライチョウ、ドナたちのことなの。特にライチョウの数がどんどん減ってきているのに、本山さんは強い〈危機感〉をいだいたんだけど、それには温暖化が関係していたわけ……」

プラさんがうなずくと、またドナさんが話を続けます。ライチョウは高山の鳥で、そこにはふつう天敵はいないのですが、温暖化で雪山が狭くなると、上までキツネやサルたちが上がってきて、ヒナや親まで襲うようになったのです。それで「もう自然保護は、自然のままに任せてはいけない、人間が責任をとって知恵を出し、積極的に保護しないといけない」と考え方を変えられたのだそうです。

「それで……わたしたちのために、子育ての期間の保護の箱をつくって下さって……ええ、高山までわざわざ材料をはこんで組み立てて下さるのです。そこで夜の間だけ、安心して眠れるようにして下さったのですが……」

お母さんはまたすすり泣きをはじめてしまいました。また「わたしのせいで……みんな死んだ……」という言葉がまじります。カロもうなだれました。プラさんがためいきをついて、先を説明してくれました。

その箱は、子育て中の親子が夜間に泊まれるようにしてあるのです。つまり天敵よけでした。昼間はまたそこから出て、近くのお花畑やハイマツ帯でお食事をし、危ないことがおきると、昼間でもすぐそこに逃げ帰れるようにしてあるのでした。それでドナさんも、毎年生まれる子の半分も育たなくて、とてもこころを傷めていたので、今年生まれた子(全部で五羽いたそうです)といっしょに、お世話になろうとしたのす。でもカロ以外の子は、箱と人間の姿(つまり本山さんたちですが)をこわがって、どうしても入ろうとしません。ドナさんはでも本山さんたちがいるから、近くはもう安全だと感じて、カロだけ箱に入れ、他の子たちといっしょに、近くの岩陰で子育てをしていたのですが……

「あいにく季節外れの台風が山を襲ったんです。それで……道に迷って……こごえてしまったらしくて……」

プラさんはためいきをつきました。つまり……台風で箱がこわれかけたので、本山さんたちはそれにかかりきりになっていました。そのあいだに、強風におどろいた子が岩陰から逃げ出したらしく、それをさがしに出たドナさんも道に迷い……台風が去った時には、ドナさん自身も岩陰でもう死にかけていました。他の子たちはぜんぶこごえて死んでしまったのです。ドナさんは本山さんのおかげで一命をとりとめ、いまは本山さんがたいざいしているあの山小屋の近くの林で「リハビリ中」だというわけでした。

「そうか……その大型台風も温暖化のせいだね……ほんとうにみんな巻き込まれてるんだね……」

聞き終わったホシは、ふかぶかとためいきをつきます。ホシのお父さんも、たくわえていたハイマツの実を雪山にとりにいって、そこでなだれに巻き込まれて亡くなったのですが、このなだれも、ごくさいきんの現象でした。厳寒期のはずなのに、「突然の馬鹿陽気」で、根雪がゆるんでしまったようなのです。それはたしかに温暖化の生んだ新しい災難でした……

「でも……きっといいこともありますわ。カロの言うとおり、災難と幸福は一つになってることが多い……わたしもそう思います。生き物、いっしょう勉強ですもの。」

ようやく泣きやんだドナさんは、こう言ってカロのあたまを優しく羽でなでます。カロもうれしそうに目をほそめていました。

「それじゃあ……こういう木の実とか食べるのも勉強なの?」

ホシが聞きますと、カロは元気よく答えました。

「そうだよ。お友だちのルッカがね、かんきょうの変化と食べ物はつながってるって、いっつもいってる。それから……住む場所も変化していく。ボクたちはさいしょ、草原の鳥だったんだよ。でも雪山で暮らすことを憶えたの。それはね、お山の神様が教えてくれたんだよ。」

ロラとロルは「そらきた」と身構えたようですが……すぐカロは笑ってこう付け加えました。

「ボクにじゃないよ、ごせんぞさまに。」

それでロラたちは「がくっときた」ようですが……でもとても面白い話が続きました。それはカロたちライチョウが、この島々にはじめてやってきた時のお話です。

|

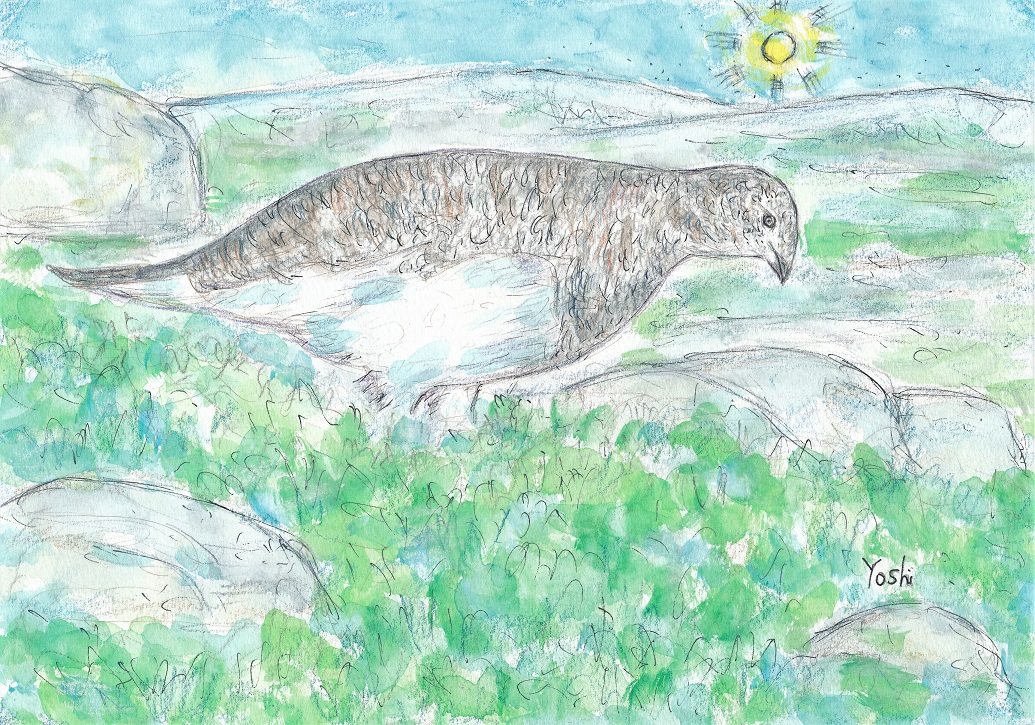

| 夏毛のライチョウの祖先 |

まずライチョウは、もともとは草原の鳥でした。低空飛行はいまと同じですが、でもとても力強くはばたくことができたそうです。そしてまだ冬山は知らず、夏毛だけで生きていました。そのころは、このお日様に近い島ではなく、大陸の北の方で暮らしていました。森と草原が広がり、その向こうには雪山も見えたのです。雪山のふもとには、おともだちのナキウサギがいました。アオバトも森にたくさんいて、時々おつきあいをしていました。人間たちもいましたが、まだのんびりと木の実や渓流のお魚を食べてくらし、ライチョウたちともとても仲がよかったのです。その人たちは村もつくらずに、たいていは家族で森をあるいて木の実やキノコを集めながら、草の仮小屋をつくって生活をしていました。

ところが草原に突然雪がふりはじめたのです。最初は冬の間だけでしたが、それが長引くと、もう夏の初めくらいまで雪です。草原の草花もしおれて、食べる物はどんどん少なくなりました。生き物は苦労続きでしたが、人間のあいだには「最初のバブル」がおとずれました。つまり……西から毛の長い大きなゾウが草原にやってきたのです。このゾウは〈マンモス〉という、今のゾウの親戚くらいの生き物で、とても大きく、そして寒さに強かったのです。やってきたのはこのマンモスだけではありません、マンモスを殺して食べる、おそろしい「狩人」たちもやってきました。長い槍の先に、大きな黒光りする石のナイフをつけて、「投槍器」という道具を使い、ものすごく遠くまで飛ばすのです。それでマンモスや、他の大きな動物たちも次々に殺されていきました。もう家族だけではなく、村で暮らしているのです。その村もどんどん大きくなっていきました。この人たちは、森や山の神様をうやまうこともなく、世界は自分たちのもの、自由に使っていい「資源」だと思っていました(ここで、「へえ、わたしたちににてるな」と思った子がいたら、わたしは……ざんねんながら、そのとおりですと言うしかありません)。

ここからいっきに、お話はわたしたちのこの島国の祖先、縄文人のお話になります。

つまり……縄文人というのは、さいしょに草原にやってきて、村はつくらず、家族でくらしていた人たちだったのです。家族ですが、でも行き来はかっぱつにありますし、言葉もつうじあい、同じ顔立ちの人々でした。そしてとてもたいせつなことですが、山、川、森(そしてあとには海も)の神様をとてもうやまう人々だったのです。生き物たちも自分たちの仲間で、そして同じ神様の〈おおきな優しさ〉につつまれて暮らしている、そのことをあたりまえのように感じていました。

それでこの人たちは、新しくやってきた人々も自分たちと同じ人間ですから、とうぜん神様と自然をうやまう人たちだと思っていたのですが、ざんねんながらまったくそうではありませんでした……まず言葉が通じません。そして顔立ちも体格もちがうのです。もっとがっしりした、いかめしい顔立ちの人たちでした。この「狩猟人」たちは、わたしたちの祖先が狩りをあまり知らず、まだ木の実や魚をおもに食べていることを知って、笑いました。馬鹿にして笑ったのです。そして贈り物を持ってきた使者を追い返すと、どんどん草原に「進出」していきました。そこを自分たちの「狩り場」にしていったのです。

もともといた平和な人たちは、とても困りました。自分たちも狩りをして強くなり、村をつくって対抗すべきだという意見もあったようですが、それは少数派でした。ついでに言いますと、この人たちは、後に東をめざし、凍りついていたベーリング海峡を越えていき、やがて南北アメリカに広がって、インディアン文化を築いていきました。その基礎も、やはり大規模な狩猟で、この人たちはけっきょくマンモスを狩った人々に弟子入りしたのでした。

さて平和な人たちは困りました。気候はどんどん寒くなっていきます。乱暴な狩人たちは、どんどん平原をせんりょうし、もうそこでは暮らせなくなっていきます。そこで……これはずっとあとの伝説からわかることなのですが、こまった人々は、森の奥で大きな集会を開きました。そこで山の神様、森の神様、そして大地の神様に祈ったのです。どうにかこの苦難を逃れるすべを教えて下さいと祈ったのです。いろいろな神話伝説が語られていますが、もっとも大きな「しょうげき」を与えたのは、「お日様の岩戸がくれ」という大事件でした。つまり……お日様が、生き物たち、とくに新しく来た人間たちのふるまいにあきれて、洞窟のおくふかくに隠れてしまったのです(後に、『古事記』という本にその神話はまとめられることになりますが、それはずっと後の時代の感情やげんじつがまざっているようです)。人々がせいしんせいい祈りますと、ようやくお日様はまた姿を現しましたが、それは弱々しい冬の光しかはなたない、氷河期のお日様になっていました。

さて、長い長いお話を一気につづめてしまいますと、この人たちは、お日様のおからだが弱ってしまったのならしかたない、そのお日様の生まれる場所にいって、いっしょにこれからの世界のことを相談しようと決心したようです。そして……東に移住をはじめたのでした。東にいき、やがて海に出ますと、細い氷の道が見えました(海はもう氷河期のただなかで凍りついていたのです)。それをたどって、わたしたちのこの島々にやってきた、それが縄文人だったのです(あと、南の島伝いにやってきた人たちもいて、そのふたつの集団はなかよくひとつにまとまりました)。

|

| 冬毛が生えてきたライチョウのライラ |

これが、人間たちが氷河期の「だいぶんれつ」と呼んでいる大事件です。同じころ、ライチョウの祖先の一羽、ライラという女の子だったようですが、その一羽にとつぜん、冬毛がはえてきたのです。ライラもお父さんお母さんもびっくりしました。重い病気かと思ったからです。でもライチョウ族のえらい長老シャーマンは、ライラを見て、「この子が次のライチョウ族の始祖となる」ときっぱり予言したそうです。

父さんはその予言のあとも信じられず、ためいきばかりついていました。そしてふと、さいきんウサギに白い毛がはえて、みんなびっくりしているという話を思い出しました。当時のウサギは、みんな夏毛だけのナキウサギだったのです。それが……白い毛が生えてくるわけで、びっくりしたのですが……

これは「寒冷地適応」という、生き物のあいだではごく普通に起こることの一場面でした。ライラの白い冬毛もそうです。わたしたち人間も例外ではなく、寒くなったり、また暖かくなったりすると、肌の色やからだのしくみも、微妙に変化していくのです。

それでともかく、ライラはおともだちのナキウサギ、チッチをたずねて、そのうわさのことを聞いてみました。もうナキウサギも氷河期の到来にみがまえて、これまで住んでいた森から、もっと安全な岩場のほうに移りはじめていたころです。チッチも岩の上であたりを見回していましたが、ライラを見てすぐ「チッチ、チッチ」とあいさつしてくれました。

|

| 岩場のナキウサギ |

「この子がチッチ? かわいいね、でもきんちょうしてる。」

ロルがのぞきこみながら聞きます(二人はカロのお話をしに、わたしの山荘に来ていたのです)。

「そうだよ。氷河期が来た、それできんちょうしてるんだ。その不安がよく表情に出てるでしょ。」

「ヨシの表情には、それがじょうだんだって、そう書いてある。」

ロラはくすくす笑いました。

「お茶にしようか? セイロンティーあるよ。クッキーも。」

こう聞きますと、ふたりともばんざいの仕草をします。

………………

きょうのお話はここまで。

みなさんもお茶でもいれて、きょうのおはなしのそのポイントを、ちょうどおいしい「じようたっぷりの」草をたくさん食べたウシさんのように、じっくりはんすうするといいと思います。

来月はライチョウのライラが「移住」を決心したとき、それが森の神様とどういう関係があったのか、なかったのか、そのことをいっしょに考えてみましょう。

|

|

|