|

|

〈工房Yoshi〉開設の趣旨

――画像・イラスト・CGの洪水の中で正気をたもつこと――

2024年9月 前野佳彦

わたしたちは現在、情報の洪水の中でもがいています。つまりほかならぬわたしたち自身が生み出した、あらゆる画像と動画、断片化したことばの奔流の中で日々、なんとか生き延びています。

「生き延びている」というのは誇張ではなく、なんとかその濁流の中で日常をつむぐため、仕事を穏便に続けるため、まにあわせの最低限の「情報」を手に入れては、またあっというまに忘れるというのが、ありのままのわたしたちの姿です。これはわたしのように、言葉と図像にあるていど専門的に関わり続けた人間でも、ほとんどかわりはありません。人間のイメージ関連の、そして言語関係の処理能力、記憶能力、統合能力にはおのずから限界があり、その限界はわたしたちの裸型の日常において、とっくに超えられているというのが、ありのままの事実です。

少なくともわたしは、たとえば最低限必要な商品知識を得るための作業が、年々複雑化し、肥大していくことに正直うんざりしています。GAFA的な巨大資本の現実と向き合い、例えばアマゾンの麗々しいページを覗くたびに、そう痛感します。ああ、便利なる、この不便利! 馬鹿馬鹿しい子供じみた詐欺にあわないため、それだけのために、どれだけ細心の人間不信的注意を必要とすることか!そのための「裏情報収集」の肥大。時間の膨大なる蕩尽。ニーチェ=ツァラトゥストラなら「嘔吐、嘔吐、しかして嘔吐!」とでも叫ぶところですが、わたしはさいわいにして、すでに「高齢者パス」を使う身なので、穏やかに、しかし深々とため息をつくだけにとどめます。しかしまっとうな感覚は、はっきりとこちらにあることを痛感します。これはもうだめだ、これはもうまっとうな人間の棲む世界ではない、という基本的感慨。

そしてこの「まっとうな感覚」こそが、わたしたちの、最後の、究極の拠り所ではないかとも思うのです。つまり現在の情報洪水と、病理的とも言えるSNS過敏症、フェイクニュースと、どうやらそのシテにもなりはじめたらしいAIの(悪用という位相においてですが)混乱の渦。その中で正気をたもとうとするわれわれ人類、ホモ・サピエンス・サピエンスの最後の「叡智」(サピエンツィア)は、まずこうしたうんざり感、閉塞感として、さしあたりはごく些細な距離感のようなものとして現れ出るということ。この家常茶飯の事実こそ、わたしたちの「人間らしさ」の最後の砦なのかもしれません。そのことに今一度、思いをいたしてみたいのです。

言葉と図像(ひろい意味でのイメージ世界)に物心ついたときから向き合い、こころの滋養を得続け、そして中途から創作者として関わり続けた人間として、そしてまた生きるために「哲学する」ことを不可欠とした人間の一人として、わたしはこの拠り所の今一度の再検討、そして再構築に参加してみることにしました。そのための「方法」は、まさにこの言葉と図像の連結、統合という、わたしたちサピエンスの基本的な能力に他なりません。誰でも備えている、経験の能力、統合の能力に、今一度心を向き合わせる必要があります。広い意味での、人文的精神の復活が急務の課題です。

とはいえ、制度的な人文主義、教養主義もどきの時代はとっくに終わりました(たとえば、日本の大学制度における「教養課程」の終焉がその一つのサインです)。大学で哲学を「研究」する時代もまた終わって久しいといえます(わたしは残念ながらある程度のインサイダーでしたから、もろもろのつまらぬ思い出とともに、こう公言せざるをえない位置にいた人間です)。

しかしだからこそ、人文精神、哲学のこころが、今以上に必要な時代はないのです。これは、なつかしい言い回しをするならば、先験的な、アプリオリな、そして「可能的な経験」の範囲にいまだにしっかりと収まる、わたしたちの定位的基底です(カント師の用語にならいました)。

少しイラストを、つまりわかりやすい説明を加えておきましょう。

人類は(つまり現生人類ですが)、洞窟で絵を描き始めました。つまり共同経験の「イラスト」を始めました。それは絵文字ではなく、言語テクストは別にあったことは確実視されています。つまり洞窟儀礼の所作と言葉が壁画に呼応していました。これが原初的な、最初の「絵本」の姿です。

二つの点(哲学ではしちめんどくさく、「契機」=モメントと用語化している、その要点です)に注意しておきましょう。一つは、それは原初的なもの、言葉と図像の統合のはじまりであったとはいっても、原始的なものではなかったということ。逆にそれは、ある種の洗練、爛熟の結果としての「外化」(そとにはっきり見える形で現れでること)でした。心の中では、現生人類の誕生以来、言葉と図像は寄り添いながら、融合し分離しながら、経験世界の基底部、社会的記憶の基軸を形成していたのです。しかしそれが現れ出たのは、比較的遅い時代でした(二十万年に対する四万年くらい)。

その理由は、当時も情報洪水にあったことは確実です。つまりそれぞれの心の中にとどめておくには、もう手に余るほど、共同体の、個人の経験が多様化し、複雑化し、記憶にとどめるためだけでも、はっきりした手触りの「表現」を必要としたとことです。そしてその表現手段は、それ以降、われわれの「まっとうさ」に陰に陽に寄り添うことになる、言葉と図像の統合でした。こうして最高度に機能する記憶の器、原初的なイラストが造形されました。それ以前もそれ以降も、人類はそれ以外の器を持たなかったとすら言えます。この究極の「統合の器」が、洞窟儀礼において最初に実現されたということ、これが注意にあたいする第二の点です。したがってイラストレーションは、原初の、ではなく基底的事実の(人間の基本的能力の)、爛熟期における表出であり、それによって人間は洪水のように押し寄せる生活情報のただなかにおいて、「正気」を保とうとしてきた、と見ることができます(だいぶ哲学らしい包括的な認識に近づいてきました)。

|

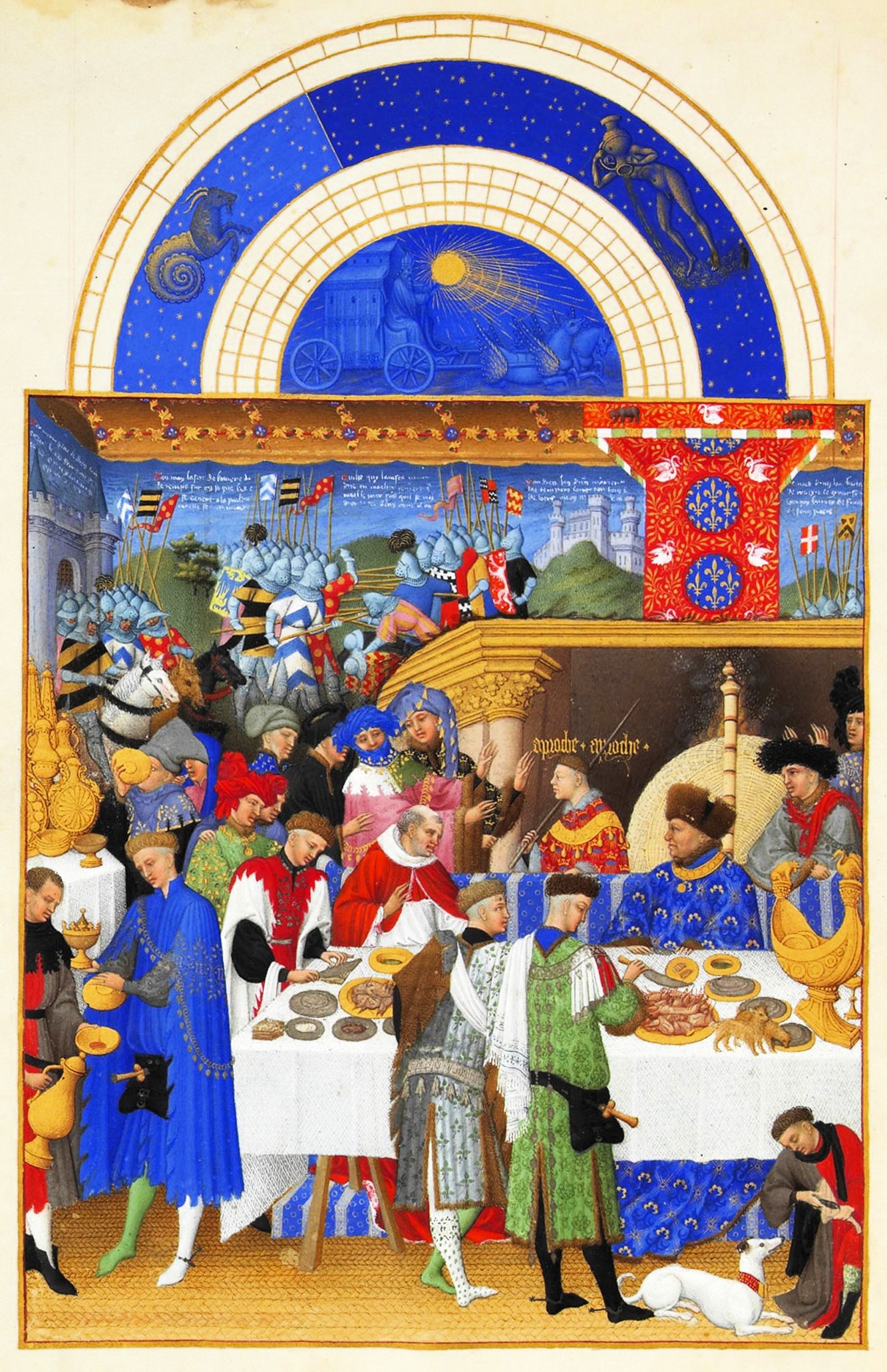

| 図1:ベリー公のいともうるわしき時祷書(1月) |

もう一つ二つ、イラストを、つまりわかりやすい実例を積み上げておきます。イラストレーションという、基本的な経験統合の事実を説明する、具体的事例に注目してみましょう。

一つはルネサンス期のイラスト。これはミニアチュア、つまり細密画として登場しました。「ベリー公のいともうるわしき時祷書」(14世紀末から15世紀にかけて)が代表的な初期の例で、これは「中世の秋」(ホイジンガ)とルネサンスとにまたがる、汎ヨーロッパ的なモデルとなりました(図1)。

イタリア・ルネサンスは北方の中世末期文化の影響を相当に強く受けましたが、この細密画としてのイラストの開始も、その一つの分野です。しかし盛期のルネサンス細密画、そしてそれと様式的に密接に呼応する世俗テンペラ画は、すでにはっきりと中世から分離した近世初期の世界を示しています(ピントリッキオ、ゴッツォリなど)(図2)。

|

| 図2:ベノッツォ・ゴッツォリ 東方三博士の巡礼(1459年) |

こうした近世的イラストの登場が、「時代精神」の要請であったことは、ここにおいても、洞窟壁画と同じ二つのモメントがはっきりとはたらいていたことを指摘すれば、明証的に確認することができます。それはつまり、社会的経験の「洪水」による、「統合」の不可避性ということです。なにかはっきり目に見えるかたちで、はっきりと言表されたかたちで、「まとまった表現」が必要となったのです。それがイタリア・ルネサンスにおける、すべての芸術表現の大爆発の原動力となった、やむにやまれぬ、そしてまっとうな時代の感覚です。ともかくはっきりと目に見えるかたちをこころが欲したということ。それが「世界と人間の発見」における、かれらのこころの欲求そのものでした。つまりかれらも、情報と、真偽ないまぜの「口コミ」と、圧倒的な量の言葉、図像の洪水のただなかで生きていたということ。そして自らのイラスト能力を定位の拠り所としたということ。このまっとうな欲求から、細密画や、テンペラ画や、やや古めかしくも華美な「時祷書」が生まれました。しかしそれはもはや「洞窟」での共同体的営為ではなく、デカルトの出現を予感させる、「個我」の内奥と直結した、反省的行為でした。つまり「洞窟」はコギトする主体の、「心の小部屋」へと変容していたのです。そしてわれわれも、この小部屋から、かれら先達の経験世界を回顧しています。

われわれのこの時代と、かれらのこころをつなぐ糸のようなものが、見え隠れしはじめました。

もう一つ、足元から、イラストの伝統をほんの少しだけ、思い出しておきましょう。

|

| 図3:縄文火焔土器(伝長岡市馬高出土) |

縄文土器、絵巻、浮世絵、そして漫画。

日本のイラストの濫觴(らんしょう)は、縄文の火炎土器あたりかもしれません(図3)。この火炎表現は、象徴か比喩か、イコンのようなものかと迷うよりは、やはり洞窟壁画における直裁なイラスト、生活イラストの伝統を参照すべきでしょう。つまり生活における火の必須の近さということです。

このころの図像表現にはまたたとえば蛇の文様化がありますが、こちらは蛇と神話心象の根源的な近さが根底にあります(図4)。

|

| 図4:蛇体把手付深鉢土器(尖石遺跡出土) |

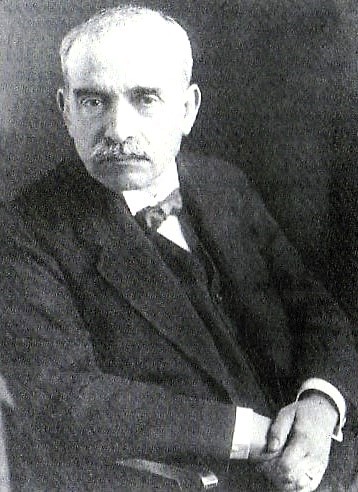

つまりそれはより儀礼的な統合に近いものです。これに関しては例えば、蛇心象の神話的根源性を検証したものとして、アビィ・ワールブルク(1866~1929)(図5)の有名な蛇儀礼講演をあげることができます。

縄文の図像表現、つまり広義のイラストは、中期・晩期以降の表現形式です。これは洞窟壁画と同じく、それ以前に図像的統合が存在しなかったという意味ではなく、心象の場において、何度もくりかえしそういう統合は行われてきたに違いありません。しかしそれが「表現」として外化するには、ここでもまた「洪水」と「混乱」が前提として存在したと考えるべきでしょう。

|

| 図5:アビィ・ワールブルク 1925年 |

つまり社会的記憶の爛熟、経験の(多くの場合乱雑な)蓄積、混交、混乱と、こうしたすっきりしたイラスト表現への欲求は、やはりこころの基底部において、ひとつながりの趨勢として、連動していたということです。

同じ爛熟と統合の連動は、日本で最初の大規模なイラスト文化となった、平安期の絵巻文化にはっきりと感じ取ることができます。興味深いことですが、ここでもイラスト化の欲求、その覚醒は、儀礼文化の爛熟、統合と整序への欲求と不可分の関係にありました。後白河院の指示によって作成された「年中行事絵巻」がその最大のドキュメントで、平安末期の文化状況がまさにパノラマのように眼前に展開される、貴重な経験世界を提供してくれています(図6:年中行事絵巻、鶏合せの図、12世紀後半)。ここでもやはり「洪水」と「混乱」と「整序」が表裏一体の現象であったことを確認しておきましょう(時代はまさに「平家物語」の、麻糸のごとく乱れる、武家の世の開始期でした)。それは定位範疇として、われわれのこの現代とけっして無縁とはいえない状況です。

|

| 図6:年中行事絵巻 鶏合せの図 12世紀後半 |

行事、特に年中行事(例年繰り返される行事)は、平安公家の公的、私的生活の核心部にありました。それは彼らにとっての経験世界のまさに中核を形成していたのです。しかしそうした「プレゼン」そのものといっていい儀礼細則のマニュアルとして、儀礼絵巻が存在したという側面と同じく重要なことは、それを「手に取って見る楽しみ」を彼らが確実に知っていたという事実です。これは大パトロンであった後白河院その人が、まさにそうした好奇心と技芸賞翫(しょうがん)の化身のような存在であったことにも窺えます。

この「手に取って愛玩する」という私的愛好の伝統が、早くから、そしておそらく今現在まで、わたしたちのイラスト文化の基軸であるということを確認するのも、今現在の大混乱のなかで、一つほっとするような認識につながるかもしれません。

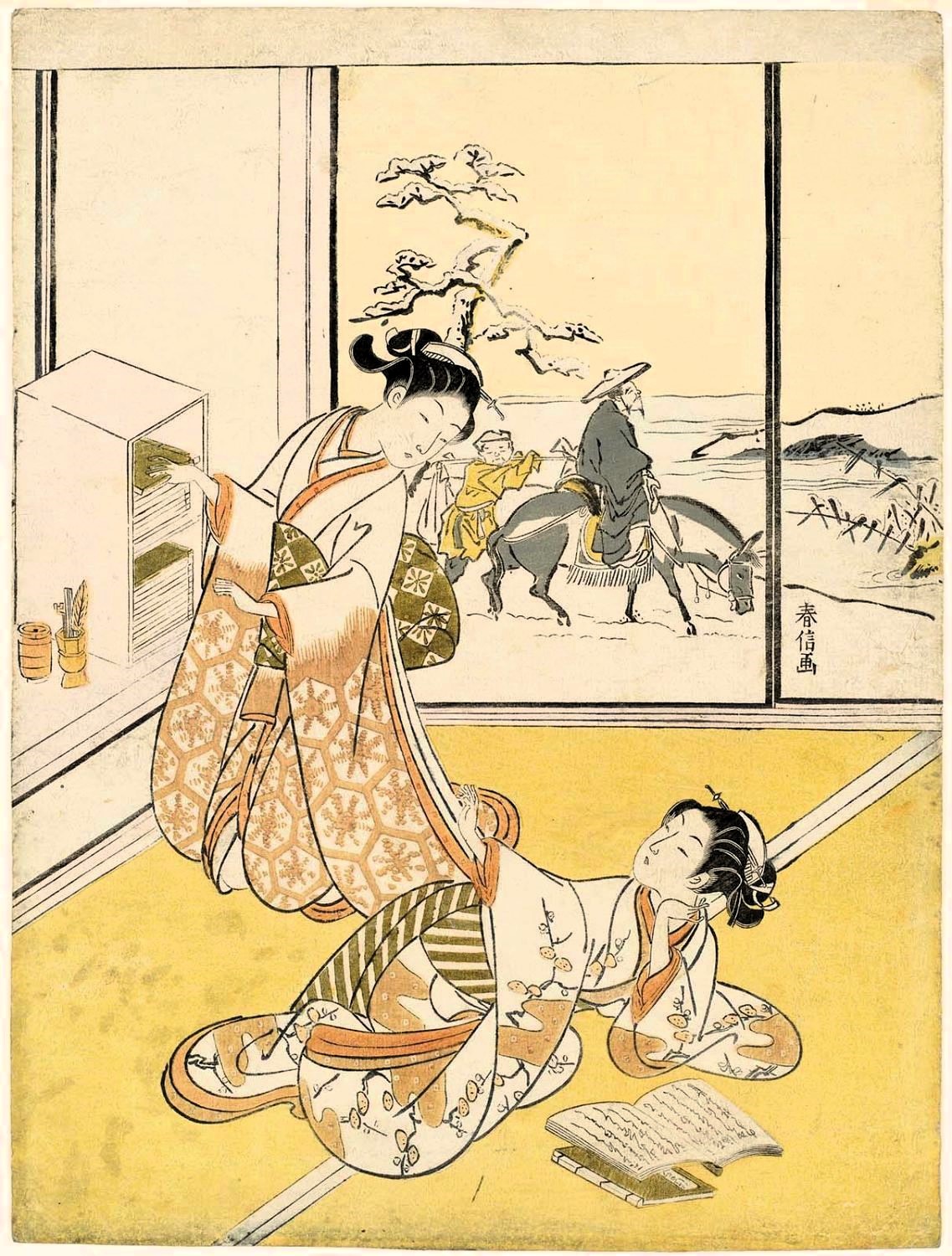

レヴィ=ストロースという文化人類学、特に構造主義系のそれの大碩学がいます。彼は日本文化のこの「手に取って見る」点に注目した人でもありました(『野生の思考』など)。これはまさに彼自身が愛玩した浮世絵文化の基調でもあります。それは「小部屋」で愛玩すべき、草子物のイラスト文化でした(晴信の例を挙げておきます)(図7:鈴木春信:風俗浮世絵より)。

|

| 図7:鈴木春信 風俗浮世絵より |

江戸時代の「プレゼン」は、大名公家たちの障壁画が体現していました。それは狩野派を代表とする、居丈高で空虚な、まことに退屈きわまりない権威財です(賞翫ではなく、研究対象としては、逆説的に極めて豊かな認識を含んでいることもあります)。それにたいして、庶民の浮世絵文化は、まことにはかなく、そして万人が共有しうる、「小部屋」の定位財でした。

定位行動というのは、つまり、いま現在、自分がどういう「浮世」にいるのかを感じ取るということは、その賞翫の大きな、隠れた欲求でもあったからです。それは居丈高な、空虚な、顔料と紙と貼り代だけできわめて高価な、狩野なにがしの鷹狩り図とは比較にならないほど安価で、しかしはっきりとした、あるいは隠然とした、「自分がこの世の中のどこいらにいるのか」という定位欲求と不可分の文化的営為でした。つまり浮世絵とは、「玩物喪志」の(つまり庶民は身分制的政経エリートたちが居丈高に豪語する「志」から徹底的に疎外されていたわけですから)、そういう「わたしの小部屋」でしんみりと、じっくりと、賞翫され愛惜される廉価な商品でした。

イラストの一つの現場である、この「小部屋」をじっくりと、そして少しだけ哲学的に観察概観すると、二つの系譜が見えてきます。一つは「デカルトの小部屋」とでも命名すべきもの、近代の合理主義の濫觴(らんしょう)の現場である、かの有名にして決定的なる「方法叙説」成立の原点にまで遡る、あの三十年戦争ただ中の、ドイツの田舎の小部屋があります(そこでデカルトは有名ないくつかの夢を見たのでした)。おおまかに括ってしまえば、それは世界座標系の原点であり、わたしたちのGPSシステムの数理的根拠でもあります。つまりわたしたちの生活構造の基底部は、はっきりとこの「理性認識の普遍的な原点=小部屋」に支えられて、日々「信頼するに足る客観的データ」の山をわたしたちに放り投げてきます。それにあえぐわたしたちも、近代的合理性の大枠でいまだに生きる近現代人である以上、それは常識であり、肉体化して久しい、われわれの「第二の現実」でもあります(この系譜の内実を探ることが、ここしばらくわたしの近代検証、特に憲政論の課題となっています)。

もう一つの「小部屋」の系譜が、すなわち年中行事を絵巻として賞翫していた平安末の公家たちから、江戸の庶民をつなぐ、隠れた日本的伝統としての、「手に取ってみる」イラスト愛玩の文化です。

この文化伝統は、わたしたちの戦後において、思いがけない化合と爆発を遂げました。つまり漫画とアニメがそれにあたります。原点は焼け跡のあっけらかんとしたタブラ・ラサと、「なんでもあり」の庶民的ファンタジーでした。それは子供たちの小遣いを標的とした、マイナーきわまりない消費財として発生しましたが、またたくまに若者、大人をも巻き込んでいきました。それはサブ・カルチャーそのものでしたが、では戦後にメイン・カルチャーがあったかというと、狩野派的な意味では皆無で、今現在では逆転した形で、それは日本のメイン・カルチャーとして世界的に広く認知と浸透を始めています。この現象の真の意味は、おそらくグローバルな現代的政経の本質とどこかで連関しているのでしょう。それはさておきしかし、日本的イラストの伝統において、漫画が(子供の)「ぼくの小部屋」と不可分の関係にあったということは一目瞭然です。宿題と受験勉強の重圧に苦しむ子供たちが、しばしほっとする時間を持つ、それが鉄腕アトムたちの誕生の現場でもありました。そしてそれは「近未来」への一つの指標となったこともたしかなのです。宿題を一人でする、せざるをえない子供は、デカルトの「小部屋」に近いところであえいでいました。そこでこっそり見る「漫画」の世界は、こうるさい宮中において、ひとり年中行事絵巻をにんまりとひもといていた、あの大パトロン、後白河の系譜に、思いがけない形でつながっていたと総括できるかもしれません。両方とも、ちょっとした、ほっとする、少しこそこそしたところもある、そういう「わたしの(ぼくの)」時間だったからです。

アニメはひとまず「小部屋」を離れて、劇場で公開上映されるわけですが、その元となる「映画」そのものが、面白い形でイラスト文化総体の先祖返りのような側面を持っています。それはつまり「洞窟儀礼」との、表現としての、近親性です。このことはしかしまた、いつか別途にまとめて考えてみたいので、ここでは省略しておきましょう。いずれにせよアニメもまた、イラスト文化の本源と共振しているという事実だけ確認して、この宣言文の本来の趣旨に戻りたいと思います。

趣旨は繰り返しますが、ともかく「情報の洪水」の中で、正気を保つにはどうすればよいか、ということです。そういう問題意識を持てば、すぐ人間が繰り返し、イラストによって、言語と心象の結合によって、正気を保ってきたらしい、人間らしくあり続けてきたらしいという、あたりまえの事実が見え隠れしはじめます(賢治のあの素晴らしい「心象スケッチ」の世界も、この大いなる伝統に遡行します)。

あたりまえ、というのは、哲学的に見て、文化哲学的に見て、常套とも言える探査をすれば(たとえば図像学を用いれば)、即座に浮かび上がる基底的事実という意味です。だからそれは、「洪水」の現実、アマゾンの商品一覧で日々苦労するわたしたちの日常においては、深く深く奥底に隠された、そういう真実でもあります。

もうおわかりでしょうか。

わたしがこのささやかなデジタル工房を、あらためてここで立ち上げる必要を感じたのは、この隠れた、当たり前の真実に、いまいちど、思いを致すためなのです。ほとんどそれだけが、開設の趣旨といっていいかもしれません。

そしてそのための「方法」は、これも繰り返しになりますが、まさにイラストの伝統そのものです。ただそこで一言だけ必要です。つまりイラストそのものは、もうやってもほとんど無意味かもしれない。わたしが遅く漫画をかき、一人でアニメを創作したとしても、さしあたり何の意味もないようにあらかじめ感じてしまいます。

それはなぜなのでしょうか。

究極のところ、すべては無常だからです。という理由づけは、あまりに陳腐でしょうか。しかしそれを、時間性の本質から発する、不可逆性、という風に、またしちめんどくさく哲学用語で抽象化、普遍化すれば、わたしの今の言表の真理性もまた証明されるように思います。つまり、思い切り生活側にそった言い回しを使えば、すべての事物には旬の時期というものがある、ということです。イラストの形式、そのおおよそのジャンルのようなものを、洞窟壁画以来、漫画アニメにいたるまで早回しの動画のようにこころに反復して見ると、やはりすべてのジャンルに旬があり、「歴史になる」時期というものがあり、そして回顧の対象としてふさわしい場所(博物館や図書館)に史料として納められるという、マクロの流れがあることが確認できます。この大いなる流れを造形するシテは、時間性そのものです。だからすべては無常なのです。ブッダは再びここでも正しい。そうわたしは思います。

しかし不易のもの、普遍的に輝くイデアのようなもの、それは時間を超えてたしかに存在します。ブッダはそれをダルマ、法である、と一言で総括しました。ではそれをわたしたちも敷衍踏襲するとして、イラストという正気を保つための文化型、普遍人類史的な基底文化における、イデア、非・時間的な、恒常のダルマ、(その意味において無常ではない)理念とは何でしょうか。

それは正気を保とうとする場の遍在だと思います。つまり洞窟の普遍性です。また小部屋です。そこで愛玩される、儀礼的に表現される、イラストには旬があり、したがって滅びがありました。しかし場そのものには、滅びの影はさしていません。さしてはなりません。それはなぜなのか。なぜ人間は繰り返し洞窟に詣で(それはたしかに宗教的なテメノス、神域でした)、そして繰り返し「小部屋」で、旬のイラストを愛玩しつつ、自分をとりもどそうとするのでしょうか。

それは一言で言えば、種としての人間が、人間らしくあるには、その場が必要不可欠だからです。人間はその洞窟を、「心の洞窟」として内在させるときに(だけ)、もっとも人間らしい「叡智ある」存在として安心立命することができるのです。つまりそれは、人文精神、そしてそれを保つための人間哲学と不可分の、表裏一体の関係にある、そういう場です。

おそらく戦後焼け跡の少年少女たちは、急速に制度化されていく社会現実、その中でアトムとして割り振られていく自身の頼りなげな将来を痛いほど感得しつつ、しかしまた一方で「我を忘れて」、鉄腕アトムの活躍する近未来にこころを躍らせていたのです。小部屋はなくなり、大人になり、勤め人としての仕事が始まった時、もうアトムの幻想は遠くなっていました。しかし何かしらこころの奥底に残ったものがあります。それは「小部屋」の精神とでも定義できるもの、混乱のなかで、自分を保つために、イラスト的な統合を(ほとんど無意識で)行うという、ささやかな習慣のようなものです。そして実際に、多くの戦後人が、そうした無意識の「小部屋」の持続、折りにふれての再構築によって、自分の心を、その正気を保ってきたのだと、そうわたしは感じます。そしてそのことが、一つの理念であり、時間性を超越したイデアに本質連関していたということ、つまり人文精神は深く隠れることはあっても、死滅することはない、そのことをこそ、このわたしたちの非・人文的な現実において、言挙げし、立証したいのです。

わたし個人がイラストをうむということ、そのことにはもはやたいした意味はないのかもしれません。しかし再度意欲して、イラストをうもうとすること、「心の小部屋」でその営みを続けようすることには、わたしは莫大な意味を認めます。それはわたし自身の人間らしさ、「叡智」にわずかでもあずかる存在としての、哲学的実存としての、わたしの究極の拠り所でもあるかもしれないからです。そのことをわたしはこれから、この工房の具体的活動を通じて、繰り返し、実証し、関心を持ってくれた人がいれば、その人と、「人間らしく」分かち合いたいのです。

さて、これでいささか張った調子の言挙げはすみました。

これからの後半は、わたし自身のイラスト歴を通じて、この基底部の定位欲求の変遷を観察してみることにしましょう。完成されたモデルとしてではなく、あくまで無作為に抽出した、ささやかな一つの実例として、少し客観化しておきたいのです(すでに高齢者パスを持つわたしには、そういう多少のわがままも許される、かどうか……まあいいでしょう)。

|

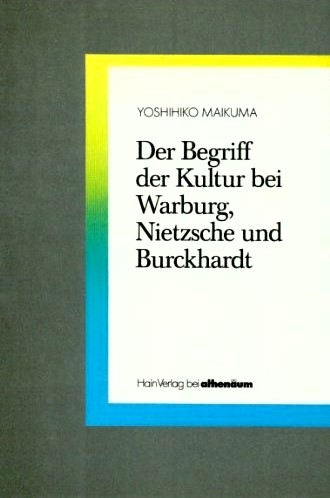

| 図8:Der Begriff der Kultur... |

わたしのイラストの出発点は、図像学(イコノロジー)です。現代イコノロジーの祖ともいえる、上述の碩学、ワールブルクの文化概念を博論の一章として選んだことの延長でした(図8:Der Bgriff der Kultur...)。そのために彼の専門であったイタリア・ルネサンス(特にフィレンツェ・ルネサンス)の実作の調査をかねて、留学中に何度もイタリアに足を運び、スライド他の資料をかなり大量に蓄積しました(少ない奨学金のやりくりにあえいでいたわたし)。帰国の時期が来て、大学への就職が決まった直後から、この図像学と一般文化学(と自分で定義した哲学的文化論)をライフワークとすべく船出したのですが、一年ほどで完全に頓挫しました。原因は当時の日本の人文研究に広く見られた、極端な縦割りと盆栽的な領域の細分化です。一つの科(例えば哲学科)があるとして、その中でカント初期の研究者とカント後期の研究者が狭苦しい研究室で隠然と、あるいは公然とにらみあっていた、と言えば少しその雰囲気の一端がわかってもらえるかもしれません。博論のドイツでの高評価もあり、かなり意気揚々と研究をはじめたわたしは、二つのオプションの前に立ったことを自覚しました。一つは初志貫徹で、図像学を基調とした文化学を日本の大学制度に導入すること。そのハブに自分がなること。

これはおそらく紆余曲折の果てには可能だったと思いますが、そのために二十年ほどの「苦節」がコミになっていました。そのうち十九年ほどの時間は殺人的に眠たい教授会と、さらに大脳破壊的に無意味な、「学会」での椅子取りゲームに消費されることになったでしょう。これはわたしには研究者としての死亡宣告と同義でしかありませんでした。

もう一つのオプションは、在野で文化学を実践してみることでした。このオプションにははっきりと「創作」の可能性が含まれていることを当初から自覚していました。わたしはたいして迷わずに後者を選び、大学でのキャリアを捨てました。

つまりわたしの著作活動(自著および古典的研究の翻訳)と、詩作、絵本創作の二本柱は、そのときに(三十前後に)自覚的に選択されたわたしの、ものを考える、ものをつくる人間としての統合の道でした。

つまりイラストです。そう総括できます。ことばと図像、その思弁における、創作における統合。そしてそれをいま、CG創作を含めたデジタルコンテンツで、再度試みようとしています。YouTubeでの実作発表、およびHPでの思弁的、哲学的フォローという形で。その最初の試みがこの宣言文です。

わたしの公表された仕事は、グーグルで前野佳彦著作と打ち込めば、簡単に閲覧できます。さらにこの十年ほど熱中してきた電子書籍の絵本創作は、それに電子書籍と足せば、アマゾンの該当ページに飛ぶことができます。ただそれを一覧しても、おそらくまとまった印象、この人はいったいなにをやってきて、そもそもなにを主張しているのかという、根本のところはわかりにくいのではないかと思います。この工房の立ち上げは、ですから、そのばらっとした感じを、内側からとりまとめる、本人自身の基本の意図のようなものを簡単に言挙げすることによって、あまり日本的でないかもしれない、拡散に拡散を続けたわたしの仕事の一端を理解する一助になればとも期待しているのです。

|

| 図9:蓮華し濁りに... |

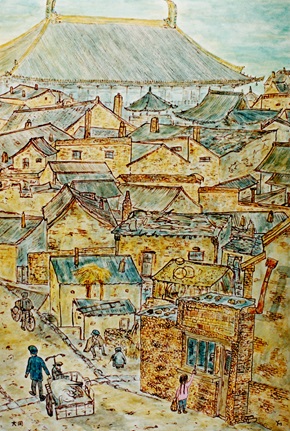

三十代に入り、文化学の基本を足元の制度史で確認したあと(『東洋的専制と疎外』私家版、1987年。これはなかなかにアクチュアルな問題の先取りとも言えます)、イラストの実践として、線画淡彩と、テンペラを始めました。線画淡彩は、どこかで東洋的な文人画の伝統を自分のこころに呼び覚ましました。それは中国の日常風景に取材した個展に収斂します(〈黄土と人々〉1994年、図9:蓮華し濁りに....)。

|

| 図10:ミティラの夢... |

テンペラはインド展から始めました(〈インドの心象――大河と神々と仏塔〉1995年、図10:ミティラの夢)。テンペラはもちろん、中世からルネサンスにかけてのイタリア壁画の基本で、大量の実作を見る中で、その色合いや線描の基調に強く引きつけられたことが土台となっています。つまり大学でイタリア・ルネサンスの図像学を講じるかわりに、わたしはルネサンス的な絵画様式をそれなりに手にいれ、かなりの充実感を感じていました。

イラストは経験のわかりやすいタグでもあります。つまり自分の経験世界が一気に拡張するとき、ひとはよくそれを簡単なイラストによって、図像と言葉の短い紐付けによって、確定しておこうとします。わたしの個展はこのタグでした。つまり第三世界での経験(バックパッカーとしての画題取材旅行の経験)をイラストに作品化することによって、経験の外延を拡張しようとしていたのだと今は理解しています。

この流れはさらに、二つの動機によって規定されていました。一つはまさに拡張で、わたしはものごころついて以来、江戸以来の洋学の伝統の末端部にいるような形で、途中からはおそらくその集大成の一つをするのが(学問的反省の場でヨーロッパ学を統合するのが)自分の本来のライフワークだと薄々感じていました。これはわたしの哲学方面での出発点が、ニーチェへの耽溺だったことと関係していたようです(十六歳の年に、『ツァラトゥストラ』の翻訳本を耽読しました)。なぜならニーチェは、文化哲学者として、まさにヨーロッパの総体を概観する、そういう人であったからです。しかしおそらくわたしのような企図をこころに秘めた青年は、当時数多くいたのだと思います。そういう青年たちも、生きていくためにはキャリアの見通しとの折り合いを必要とし、「どこかにすわっていく」のが定型ですから、わたしの場合も、おそらく概念的統合という形での専門領域、つまり哲学的一般文化学が可能であったなら、それを目指していたようにいまは感じています(それは当時の大学制度ではまったく不可能であったことは上述しました)。

ともあれ完全にフリーになって考え、感じ始めてみると、わたしはあまりに西洋一辺倒だったことを痛感しました。そのための反動の一つが上述の東洋制度論だったわけですが(その準備として、およそあらゆる分野の東洋の古典を三年ほど熱心に渉猟し、大量のメモを取り続けました)、イラストの実作に心が向かうようになると、より自覚的に非・西洋を目指そうと思いました。いわゆる「第三世界」です。そこをバックパックで取材旅行して、線描淡彩とテンペラを中心に、「エスニックな」絵を仕上げていこうと決意しました。このプロジェクトをわたしは「テラ・エトニカ」(エスニックな地球:辞書をひかないでください、わたしの造語です)と命名しました。

|

| 図11:転輪聖王の夢の跡... |

十年ほど続いたその企画は、いくつかの個展に結実しましたが、資金が底をついたのと、「もうそろそろかな」と感じたので、終了することにしました。この前後のことは後になって画文集にまとめておいたので、そちらを参考にしていただければと思います(『カンボジアの夢』2023年、図11:転輪聖王の夢の跡)。

もうそろそろ、というのは、もう大体、わたしにおける経験の拡張、外延の拡張は終えていい、という実感です。これはこの企画のもう一つの隠れた動機とも連動していました。そもそもわたしはバブルの醜悪きわまりない日本から、なんとしてでも脱出したかったのです。それはあまりに悲惨に浅薄な日常を強要してくるものだったからです(醜い顔の数々、延々と続く自己満足のにやにや笑い)。そしてバブルが終わって、みんなやや不機嫌になって街を歩いているのを見て、ふと、ああそろそろいいかなと感じました。つまり、日本にいても、ものを考えられるかもしれないということです。

|

| 図12:前野佳彦著作一覧(部分) |

そしてその通りになりました。五十代の十年は非常に充実した、思弁と論弁の時期となりました。中堅の出版社と関係を持ち、著作、翻訳をいいテンポで発表し続けたのはこの時期です(この時期のみです)。こころみに、この時期の著作のアマゾンのページを転載しておきます(図12:前野佳彦著作一覧(部分))。これははっきりと、言葉の時期、思弁の時期、その一つの収穫期でした。

|

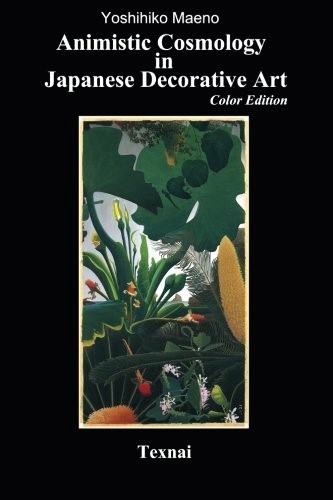

| 図13:Animistic Cosmology in Japanese Decorative Art |

そしてそれがひとしきり大体の輪郭を得た時点で、わたしはこれまでに得た経験の統合に再度向かうことにしました。つまりイラストです。そのための序論として、日本のアニミズム一般を論じた概論を発表しました(図13:Animistic Cosmology in Japanese Decorative Art, 2014. 『日本の装飾芸術におけるアニミズム・コスモロジー』)。つまりアニミズムが、わたしの思弁と創作における、あらたな本拠となったからです。

創作は、お花畑の物語から始まり(図14:星空へ、『クラとホシとマル』2018年)、今現在(2024年9月現在)、オオルリを主人公とする渡りの物語を上梓中です(図15:菩薩たちの都、『オオルリ物語』)。

|

図14:星空へ

(『クラとホシとマル』から) |

|

図15:菩薩たちの都

(『オオルリ物語』から) |

創作のさなか、コロナ禍、続いてウクライナ侵攻があり、そこで考えたことは『コロナ・ノート』(図16:共同性または生活の履歴)と、今現在もYouTubeで発表中の日本憲政論にまとめてみました(付録のようにまとめたギター音楽論も、すこし隠れた形ですが、この近代論の文脈上にあります)。これはつまり「近代的合理性の再評価」という風に総括できると思います。それこそが、今眼前ではげしく揺らいでいる、「国民国家」という理念、その歴史的達成の定位的根拠だからです。

この仕事が創作の日常に割り込んできたのは、アド・ホックで、そしてまた当然そうあるべき現象でした。思弁とは状況にマクロに規定された、そういう思弁であり続けるほかはないからです(そのことを鋭く指摘したのは、かのサルトルでした)。

|

図16:共同性または生活の履歴

(『コロナ・ノート』から) |

もう一つの外からの、状況からの割り込みは、AI時代の到来です。これは目下激しく進行中の、ほとんど人類史的と言ってよい基本現象で、わたしのあたまとこころを激しく刺激し続けています。そしてそれは当然(これまでの文脈上当然)、統合を、つまりイラストをわたしにおいて要請するものでした。

こうしてわたしは、創作と、また近代合理性の反省的総括とを並行する形で、イラストのデジタル化を開始しました。だいたい2023年の秋頃からのことです。ほぼ一年を経て、その最初の成果を、この工房の立ち上げと、第一回のデジタル講座(YouTube講座)で実現しようとしている、それがわたしの現在地です。

したがって、あとは今秋から始める予定の、実際の講座を見ていただけば、それで用は足りると思うのですが、最後に一言だけ、イラストのデジタル化一般について、簡単にまとめておきましょう。

わたしの個展はもちろん現物の画材を用いた一点限りのものでした。上で示した図9や図10です。画像の写真は当時の個展カタログからの転用で、これはあたりまえですが当面はほぼ同サイズであり、また複製可能なものです。このことはしかし、これも当然ですが、作家としてのわたしにはほとんど自覚されていませんでした。つまり実作品と、プリミティヴな次元でのデジタル複製の差異にということです。ここにはたとえばサイズをめぐって、はっきりとしたヴァーチャル的一元化の原理が働いていました。つまり現実のサイズや画質が複製の領域で一つの規格になるということです。

これはごくあたりまえのことですが、実は原理的にはかなり奥行きのある問題を内在させています。たとえば、一気に今のAI本格化前夜のデジタル現実をだぶらせるならば、ヒントン氏ほかの脅威論者の見方には、プログラム複製の無限性、規格性(同一のものの再現のない自己複製)に対する、ある種本能的な忌避のようなものが、ほぼ無自覚的に含まれているように感じます。しかしこの非・現実的な無限拡張は、実は当初からデジタル化の本質でもあり、それはたとえばすでに最初のデジタル商品の一つ、音楽CDの特質でもあります。LPはアナログですから、かならず鈍磨し、また録音条件によって一回ごとに異なる結果を示しますが、デジタル録音は、デジタルの領域ではまったく同一であり、無限複製可能であり、また拡縮(音声等の)も無限の尺度を示します。この同じことが、たとえば個展の実作とカタログ写真のそのソース(であるデジタル化しうる写真素材)の間にも成立しているのですが、この本質的差異は実作者にも鑑賞者にも、通常はほとんど意識されません。

これが根本的に異なる位相を示すのは、発表の場そのものがデジタル化する場合です。それがつまりは電子書籍、とくにその画像部分です。きっかけを与えてくださったのは、深沢武雄さんの主宰するTexnai(テクネ)でした。思想関係の著作出版をいくつか手がけていただく中で、Texnaiさんが手広くやられている電子書籍が(日本で人文研究の本格的電子書籍化に先鞭をつけられた貴重な起業集団です)、印刷媒体とはまったく異なる画像処理を行っていることに、遅ればせに気づいたのです。わたしはまた創作に心を向けかけている時期だったので、この新たな媒体を喜んで使わせてもらうことにしました。こうしてわたしの直近十年の仕事(大半の絵本の仕事)はこの場で行われ、それは当初からこの複製、拡縮、画質操作の無限に近い可能性の中で行われました。作者のわたし自身、その夢幻的な「第二の現実」のおりなす万華鏡の中で、その都度陶酔に近い感覚を味わい、それが作品化への面白い、そして強い動機となっていたように、いまは総括できます。それはほぼ純粋な、「人間的経験」の拡張の可能性のように、わたしには思えました。デジタルの世界で仕事をされている、いわゆる「クリエーター」の方々は、どこか初心のあたりで、この陶酔と拡張の感覚を覚えていらっしゃるのではと想像しますが、わたしはかなり遅く始めたために、そしてアナログ世界での創作が長かったために、よけいこの特異なコントラストを強く感じたのかもしれません。

しかし発表の場にたいする陶酔はそれとして、これも面白いのですが、当時の創作の場はいまだに完全にアナログでした。ただサイズは思い切り小さくなりました。A4程度です(それまでは最小でも木炭紙程度のデッサンを主体にしていました)。これは、端的に原画を手持ちのスキャナでコピーする必要があるからでした。つまりわたしの電子書籍の挿絵は、すべて手書きの原画をスキャンしてデジタル化したものです(そのあと、多少のデジタル修正を加えています)。このハイブリッドの制作方法は、わたしのオリジナルかどうかはまったくわかりませんが、ともかく最初からこのやり方を採用し、ある程度うまくいったため、すべてこれでいくことにしました。つまり制作者としては、わたしはあいかわらずアナログ人間だったということが、今の眼で回顧すれば、はっきりとわかります(実作中はほとんどその自覚はありませんでしたが)。

さて、それで「完全なデジタル化」つまり、制作、発表、両方を含めてのデジタル化についてです。それが昨秋あたりから始まったことは上で述べました。それは『オオルリ物語』あたりで、わたしのファンタジー世界が一回り大きくなったこととどこかで関係していました。つまりわたしはそれを「生態系ファンタジー」と命名してみたのですが、ともかくアニミズム的世界を世界構造として示すということが、どこかで基底的な課題として自覚されるようになったということです。表現世界の拡張が不可避だったと言えば、少しわかっていただけるでしょうか。山川、四大のすべてを表現世界の枠付けとして構造化する必要があったのです。しかしそれだけでは、おそらくあまりに茫洋とした課題で、デジタル化は断片的な試行にとどまったかもしれません。本当の動機となったのは、どうやら状況の促しそのものだったようです。つまりAI時代の到来、その前夜の自覚ということです。これはわたし一人の自覚であるわけはないのですが、それでも思弁と創作の両方にほぼ等分に携わってきた人間の一人として、莫大な動因となるべきものでした。

もう一つ、寸景を折り込んでおきましょう。

大学制度を離れてフリーになり、東洋制度論をまとめてしばらくたったころ(つまりまだバックパッカーとして日本を離れる前に)、渋谷のどこかの交差点を友人と渡っていた時、ふとある概念結合を直感しました。それは「人類種はまだ完成されていない」というテーゼとして表出されました。そのテーゼは副テーゼの「それは道具系が完結していないからだ」へとつながります。そしてその根拠となるテーゼは、「なんとなれば、人間は道具系によって本質規定される、非常に特異な生物種だからだ」となります。この三つのテーゼが内的に連関し、そしてそれこそがまさにわれわれ人間の「本質」であることを直感して、わたしはしばらくぼんやりしました。それから友人に夢中になって、この「本質直感」を話し続けましたが、友人は黙って笑いながら聞いてくれました(そのことにいまだに深く感謝しています)。

これだけです。最後の根拠のテーゼは、わたしの師の一人である(私淑してやまない心の師の意味です)ワールブルクの文化研究の根底に置かれた人間観でした(彼はそれをカーライルの奇妙な著作、「仕立て屋の仕立て直し」から習得したようです)。

これだけの言表から、ああ、そうだったのか、だからAIの登場が騒がれて、この人もこころが動いたのだ、と「直感」してくれたあなたは、哲学に近いところで生きてきた方だと思います。日本では非常に少ないか、一人もいないかもしれない。

だから少しだけ敷衍(ふえん)しましょう。

わたしが単純に道具系と言い習わしてきたものは、超巨大な道具連関のすべてのことで、これを人類は登場の当初から持っています(萌芽的に)。これが大躍進を遂げたのが、例えば新石器革命、そしてわれわれがそのただ中にいる機械情報革命でした。これはもう言うまでもない、わたしたち人間の基本的状況です。しかしこの状況をよく見ると、それは非常に特異なことに気づかされます。生物種のすべては、進化のただなかにあるとは言っても、種としては一回的に完結しており、完成されています。ところが人間の状況、特に文明状況は、未完結であり、未完成なのです。したがって文明、特にそのコアの道具系に強く依存する人間種は、種として、いまだに未完結であり、未完成なのです。それがどうやら完結と完成に向かいつつあるという実感。その実感はAIの登場可能性によってわたしたちの日常と化しつつあります。そこで何が起きているのか、本当に何がこれからおきるのか、これはもう興奮といった域を超えた、未曾有の「哲学の季節」の到来なのです。すくなくとも学人の一人であるわたしは、完全にそう自覚しています。つまり道具系の中枢が、頭脳を持つかどうかという問い。それは哲学的に言えば、「自同性」を持つかどうかという風に、厳密化できます。さらに生物生活的に包括すれば、それはAIがわたしたちのような、あるいはわたしたちとはまったく異なる「こころ」を持つかどうかという、究極の問いに収斂(しゅうれん)します。

哲学が本格的なシステム、世界認識のシステムとして始まったのは、古代ギリシアにおいてでした(イオニア植民市の自然神学、およびイタリア南部植民市での存在論、遅れてそれを統合するアテーナイの哲人、ソクラテスの人間学)。その彼らもまた、おそらく道具系の急速な拡充を実感し、世界をまったく初めて見るような思いに打たれたのです。それを彼らは単純かつ印象的に「驚嘆」(タウマゼイン)と命名しました。わたしはこの「驚嘆」の再来、そしてそれが今回は「脅威」の感覚と融合していることを強く感じています。しかしいずれにせよ、この状況に全身全霊で立ち向かうべきは、哲学、その本源的な思弁のみです。

その本格的、包括的思弁に先行すべきは、おそらくはイラストです。つまり経験が爆発的に拡張するとき、人間は記号的存在として、手持ちのメインの記号系である言語とイメージ造形の能力を、イラストとして融合し、統合せざるをえないのです。せざるをえない、というのは、それ以外の能力を、人間は持ち合わせていないからです。人間らしくあろうとするとき、という断りはつけねばなりませんが。

まずAIをわたしなりにとらえ、包括的に論じてみようと決心しました。そしてそう決めると、間髪を入れず、「わたしの目下の創作はどうなるのだろう」という自問が生じました。そしてそれは「ひとまず様子を見てみよう」という試行錯誤の可能性を生みました。つまり思弁の対象としてAIの全体を見ることの前に、イラストの世界をAIの世界、つまり本格的デジタルの世界に移行させてみようと思ったのです。それは画像実作の場そのものだけでなく、「環境」全体のデジタル化を内包させていることにすぐ気づきました。つまりソフト操作の世界、クリエーターの方々が日々普通に行っている、そうした複数ソフトを処理の道具として渡りあるく、そうした制作方法です。

実例で説明しましょう。

|

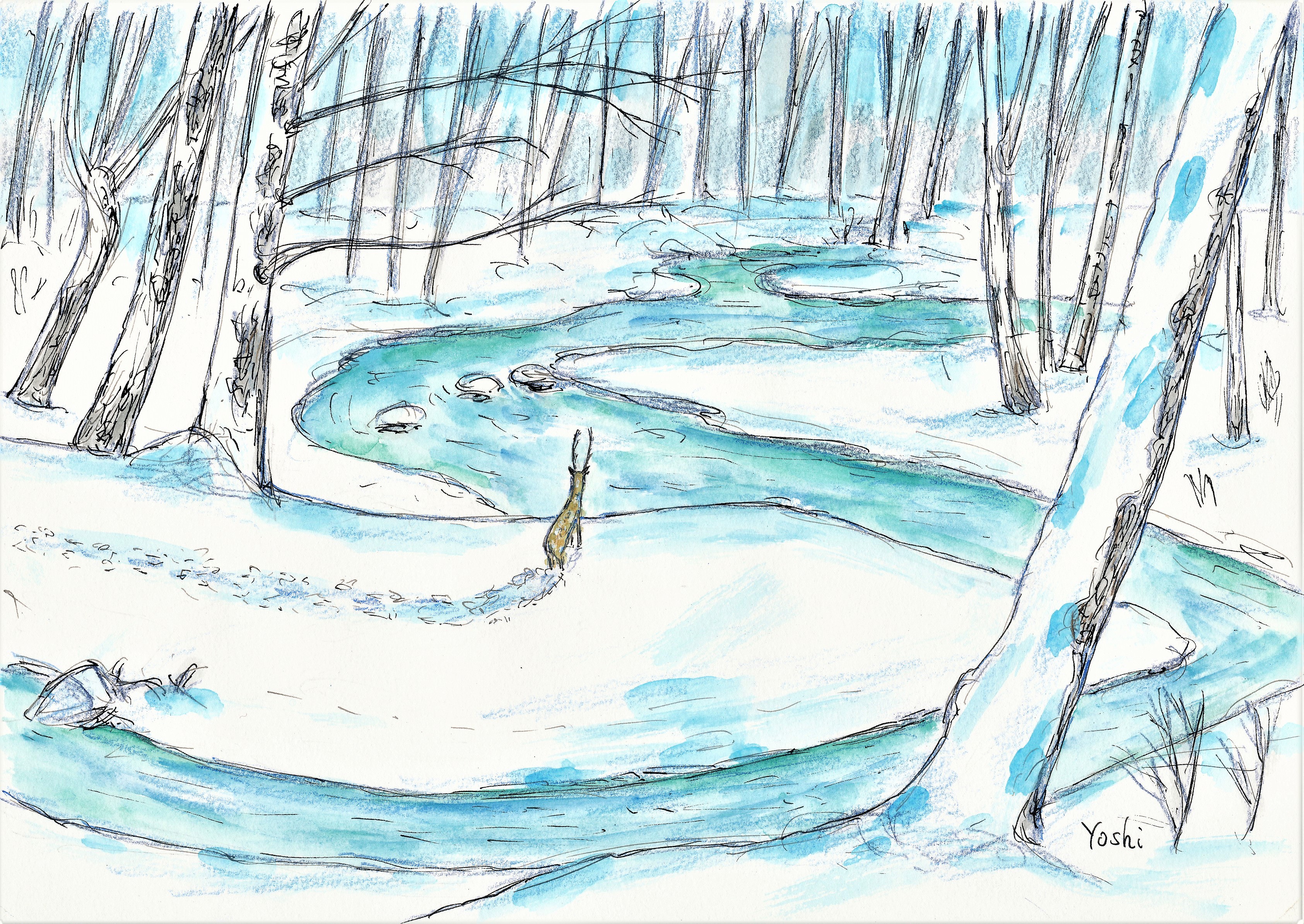

| 図17:雪景色のなかの鹿(ペイント試作初期) |

|

| 図18:冬の渓流(『画文集 日本の風景』表紙挿絵) |

図17(ペイント試作初期)は今回のデジタル化の最初期のものです。雪景色の中でたたずむ鹿を描いただけですが、わたしはそこに「日本の風景」の原風景のようなものを感じ、したがってそう題した画文集の表紙に使いました。それが図18:冬の渓流(『画文集 日本の風景』表紙)です。ぱっと見は同一の絵に見えるかもしれませんが、17はペイントで描いた100パーセントデジタルの風景画であり、18は線描手描き手塗りのアナログ作品です。じっくり見ると、細部にいくつか違いがあるのがお分かりかと思います。全体にデジタル作品はなだらかで、アナログ作品には線描固有の粗さが残っています(それは様式としての粗さでもあるのですが)。ともかくしかし、ほぼ「引っ越し」はできることが確認できました。そしてどうやら絵画的な質は別次元になることもあるとはいえ、大きく落ちることはない、時には新しい様式としての主張もできる、これが実験結果であり、その結果にわたしは意外の念を覚えました。それはアナログの手作業に対する思い入れのようなものがどこかにあったためかもしれません。手描きが一番緻密にきまっている、といった先入観です。それはこの初期の段階で、とても面白い形でくつがえりました。ともかくペンタブ使用のデジタル描画も、十分アナログに拮抗しうること、そのことは一目瞭然と言ってよかったからです。

次は「環境」そのものをデジタルで与える実験です。まずデジタル台紙というささやかな実験。図19は台紙に貼り付けた、わたしのファンタジーのメイン・キャラの一人(どうしてか一羽という気がしない)、キビタキのキビオ君です(図19:キビオ、台紙付き)。この台紙はパワーポイントで用意されているもので、したがってこのキビオ君はペイントソフトで生まれたあと、パワポに引っ越してきてデジタル台紙をもらったことになります。こうしたソフト間のそれなりにスムーズな移動も、デジタル初心者のわたしには、そうとうに新鮮でした(その新鮮さの根拠を概念化でき、創作の的を絞りこめるのが、学人でもあるわたしの強みかもしれません。しかしいまは省略します)。

|

| 図19:キビオ(台紙付き) |

さてパワポに移ってきたキビオ君は、きょろきょろとあたりを見回して、わたしにあれこれ注文しました。もっと見栄えがするように一工夫してほしいというのです。わたしも彼といっしょにあちこちのぞき、こういう2Dアニメを作ってみました(図20:キビオのプレゼン)。これは発表を予定している、デジタル版の「日本の風景」の一場面です。ともかく、わたしも最初のアニメ制作を大いに楽しみました。効果音もつけなくちゃと彼が言うので、Clipchampをにわか勉強して試してみることにしました。こちらもそこそこ楽しめました。

それから自然にこの「環境」は、3DとCGの方向に自己拡張しました。その基軸として使うことにしたのはBlenderという、「知る人ぞ知る」フリーソフトです。これもまた非常に楽しい、興味深い作業の連続となりました。今現在、ちょうどわたしのキャラたちが大空を飛びはじめたところです。一つ試作品をお見せしておきましょう。これもメインキャラである、オオルリのルリ君の飛翔の姿です(動画2:奥多摩山渓の上を飛ぶルリ)。小鳥さんがオオタカみたいに飛んでいますが、なんて変なのとか思わずに、こころで一緒に飛びながら、おおらかに楽しんでください。細かいことは言わずに、小異は捨てて大同につかれよ、というのが作者の希望のようです。

それでもう一つ、デジタルサイトと環境の拡張という現象があります。つまり背景やなにかの素材をサイトで収集するという、(クリエーターにとっては)ごく普通の手法ですが、これも初心者のわたしには驚くことばかりで、とても面白い経験の連続でした。たとえばこのルリ君の背景はGoogle Earthで採録した奥多摩山渓のパノラマ写真を使っています。擬似的なHDRIに加工しているのですが、要は平面写真なのに疑似空間としてセッティング可能だということです。こういう言い回しも、わたしにはとても新鮮で、おそらくしばらく前だったら「念仏」に聞こえたと思うのですが、いまは語義に沿って使っています。そしてそこにも、いくつも、面白い認識の広がりが随伴しています。

つまりそれを言葉にし、みなさんに説明していくのが、このHPの〈工房Yoshi〉開設の、一つの目的と言えるのかもしれません。初心忘るべからず、の精神で、いまのわたしの「驚嘆」を言語化し、記録しておきたいのです。そしてそこにはまた「脅威」も混在しています。それを冷静に分析し、概観し、統括しなければなりません。それができるのがイラストという統合の器である、そのことをわたしは確信しているのです。

やや足早になりましたが、AI時代のこころのそなえとして、イラストを再度活用すべきである、というわたしの根本の企図はみなさんに伝わったのではないかと期待しています。

この精神で、今秋からYouTube講座を組んでみるつもりです。その第一回目のシリーズは、〈こころの小部屋を作ってみよう〉と仮に名付けておきました。上で述べた、わたしたちの定位の小部屋の再登場、その必然性、それをまず実作しながら概説してみたいのです。その予告もかねて、本文を綴ってみたのでした。わたしのこれからの初歩的、初心的講座が、あなた方のAI時代へのこころの備え、その一助となることを強く願いつつ、拙文の終わりとします。

|

|

Copyright © 前野佳彦 All Rights Reserved.

|

| |